A Catania, nel quartiere di Ognina, c’è un porticciolo dove vivono anatre e oche selvatiche. Non conosco la storia di come ci siano arrivate, nella mia memoria sono lì da sempre.

È uno dei posti speciali miei e di mio figlio Giorgio, che raggiungiamo gelato muniti e con sacchi pieni di pane duro per le anatre. In primavera ci sono gli anatroccoli appena nati e si va alla ricerca dei nidi con le uova, nascosti fra la pietra lavica e i fichi d’india. Piano piano, da bravi esploratori, senza disturbare la cova di mamma anatra.

Ogni volta mi domando chi di noi due sia più felice. Torno ad avere 4 anni anch’io. Sono pomeriggi perfetti, pieni, pomeriggi del “qui e ora”.

L’ultima volta che siamo andati è arrivato un bambino con i suoi genitori, avrà avuto otto, nove anni. Si è avvicinato al molo per lanciare il suo pezzo di pane alle anatre, non aveva nessuno intorno. Indossava la mascherina.

Un’immagine surreale. È difficile spiegare cosa abbia suscitato in me. Ero dentro un film, immersa in una realtà distorta. Il molo, le anatre che nuotavano fra barche di legno colorate, un piccolo anatroccolo nero che seguiva la mamma, il cielo azzurro, aria di primavera, un bimbo felice che lanciava il pane in mare. Un bimbo felice, ma il suo sorriso non si poteva vedere. L’odore del mare non poteva raggiungerlo. L’aria sana di salsedine e primavera gli era preclusa.

La madre lo chiama per scattargli una foto, “abbassati la mascherina”, gli dice. Lui l’abbassa il tempo di una foto e se la rimette. I suoi genitori, poco distanti avevano la mascherina calata.

Incrocio lo sguardo della madre e le sussurro da lontano, con un gesto, “perché non gliela fa togliere la mascherina”? e la madre mi risponde “glie l’ho detto, ma ormai c’è talmente abituato che non ci fa neanche più caso: la tiene per otto ore a scuola, è diventato normale per loro”.

Mi giro a guardare Giorgio, mentre si mangia la vita a pieni polmoni. Ha quattro anni e va all’asilo nel bosco. La maggioranza della sua generazione si è salvata da questa “normalità” che ci circonda da oltre un anno e che ci priva del respiro. Mi sento grata che esiste l’asilo nel bosco. Mi sento grata che non va ancora alla scuola dell’infanzia.

Conosco bambini che non escono di casa da oltre un anno. Bambini che non sono stati mandati all’asilo per la paura, legittima, di dovergli fare il tampone al minimo starnuto. Mi chiedo quali conseguenze avrà tutto questo sulla vita dei nostri figli, sulla nostra vita, sulla salute mentale collettiva.

Un bambino che all’aperto, solo e lontano da chiunque altro, lancia briciole di pane alle anatre indossando la mascherina non è un’immagine sana. Punto e basta. Senza bisogno di fare tanta filosofia.

E non intendo minimamente entrare nel merito delle questioni legate alla sicurezza collettiva, alla pericolosità del Corona virus, alle scelte e ai sacrifici che noi tutti siamo stati e siamo chiamati a fare quotidianamente. Non è questo il punto.

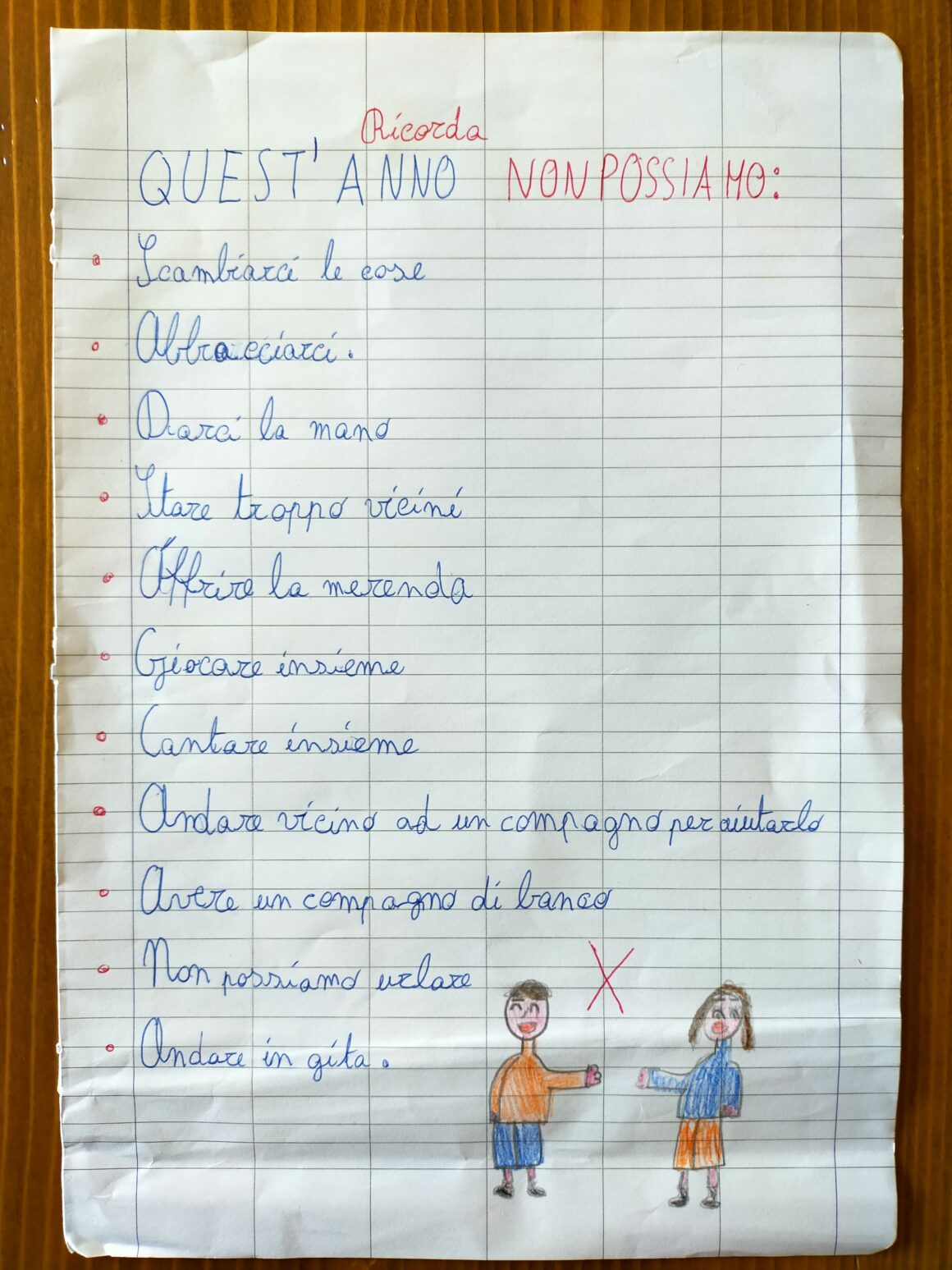

L’immagine di copertina di questo articolo è una foto che mi ha mandato un’amica a settembre. Sono le “regole” che hanno dettato nella classe di sua figlia a inizio anno scolastico. Terza elementare.

Tengo questa foto sul telefono da mesi… una sorta di monito che di tanto in tanto ho bisogno di rileggere per stare all’erta. Da madre. Da cittadina. Mi è subito tornata in mente quel pomeriggio quasi perfetto.

Sono fermamente convinta che era necessario proteggere i bambini, gli adolescenti e la collettività da un’emergenza sanitaria mondiale. Ma sono altrettanto convinta che non si è parlato abbastanza di come farlo. Non si è parlato abbastanza di pedagogia all’aperto, di strategie per sostenere i più piccoli dopo il trauma del primo lock down, di SALUTE MENTALE, di buonsenso, di comunicazione efficace e positiva.

La comunicazione è tutto. Le parole creano la realtà. Abbiamo una responsabilità straordinaria nei confronti dei più piccoli. Non serve una formazione montessoriana per dirlo.

Abbiamo il diritto di avere una scuola pubblica con insegnanti che conoscono le basi della comunicazione efficace. Non si può fare scrivere a un bambino di otto anni “Ricorda, quest’anno non possiamo: scambiarci le cose, abbracciarci, darci la mano, stare troppo vicini, offrire la merenda, giocare insieme, cantare insieme, andare vicino a un compagno per aiutarlo, avere un compagno di banco, non possiamo urlare, andare in gita”. È come dirgli: quest’anno non puoi essere un bambino.

Ricordo che durante i tre mesi del primissimo lockdown abbiamo tutti creduto in un risveglio delle coscienze. Si parlava di natura, di lentezza, del recupero dei valori più importanti, di vicinanza, di solidarietà, di un ripensamento del sistema economico globale. Si cantava insieme. Si disegnavano arcobaleni. Si coltivavano orti in balconi di due metri quadrati. Si aspettava che il pane si prendesse il suo tempo per crescere. Si pensava a chi era meno fortunato. Si parlava di come aiutare chi stava vivendo quei mesi come una prigionia. Si leggevano libri. Si provava a fare il saluto al sole ogni mattina.

Ho bisogno di non dimenticarlo. Ho bisogno di cantare insieme. Ho bisogno di dire a mio figlio che la vita è bellissima e che bisogna avere fiducia negli altri e nel futuro.

Magari riusciremo a sconfiggere un virus, ma fino a quando ci sarà anche un solo bambino che indossa per sua volontà la mascherina in riva al mare abbiamo comunque perso, tutti.

Leave a Reply